你看过乡村放映的露天电影吗?同时,看过哪些记忆深刻的乡村露天电影

来自一个00后认真的回答:

你看过乡村放映的电影嘛?

答:看过 。

看过几次?

答:不多,一把手数的过来。

首先自己本身就是农村人,从小在农村长大,一枚00后老大哥,21世纪开端见证人,幸巧赶上了露天放映电影的末端史。那时很小,现在对那时的记忆有些许模糊,对看过几部这样的露天电影没有印象,但尤其记得这样一部电影:

讲的是因为“文革”被迫来到西北敕勒川牧场,做了牧马人和小学教师,在人生最苦涩的阶段遇到了改变他一生的苦命女李秀芝并与之结为夫妻,在这段艰难岁月中男主老许更是尝到了苦尽甘来的辛酸和甜美。30年后与未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由见面,此次归来,父亲有心带老许回美国继承事业。交谈中,老徐不认为将自己融入到集体中、时时以国家利益为重的行为是思想成就的表现,对于父亲的舒适生活,他并不羡慕。回顾自己几十年来所走的道路,虽然有少年成为弃儿、青年被打成右派下放牧场的悲惨经历,却也数次从牧区质朴、善良的乡民身上感受到人间温情。

这部电影就叫“牧马人”。

我是灯花物语,此题我来一答。我小时候,就是在上世纪七十年代末、八十年代初,经常看乡村露天电影。《喜盈门》、《地道战》、《月亮湾的笑声》、《黑三角》、《七品芝麻官》、《少林寺》等影片,我至今记忆犹深。

那时候,乡村的文化生活是很贫瘠的,缺书少报,没有电视,除了收听广播外,看露天电影便成为奢华的视听盛宴。

每次放电影,村里一般会用大喇叭广而告之。到了傍晚,公社里的电影放映员,就会支上雪白的、长方形的、镶着一圈黑边的影布,并架好放映机。这时候,心急的孩子们,就忙着搬着板凳去抢占观看的好位置。夜色笼罩乡村时,丢下饭碗的大人孩子陆续就座,一时间人声鼎沸,暄闹异常。电影一旦开始放映了,人们的注意力便集中到了荧幕上,瞬间便鸦雀无声了。天上的星星静悄悄的,地上的人们静悄悄的,只有荧幕上的人们在说话。

我那时不喜欢和别人抢座位,就到影布的后方去看,这样除看到的字是反的,别的倒也没什么。荧幕前黑压压一片人,荧幕后,往往就一个孤独的我。我很享受这种寂静和孤独。不过,有时候,影布是架在一面墙上的,我就没有了机会去享受我的孤独,只好和大家挤在一处欣赏影片。

放完一卷胶片后,放映员便忙着换下一卷。此时,观众席上便会有些许的躁动,打呵欠的,评论刚才看过的情节或者人物的,埋怨放映员动作慢的,呵斥孩子的,各种声音都有。这个过程也就几分钟时间,几分钟后,观众席上便重新恢复了平静。也有特殊的情况,等待的时间比较长,那就是遇到“跑片”的时候。所谓的“跑片”,就是有两个村庄、甚至三个村庄同时放映同一部影片,这个村庄演完了一卷胶片,下一卷胶片在别的村庄正在上演,或者是在从别的村庄来的路上。这个时候等待的时间就较长了,等待半个小时也是正常的。等待归等待,不满归不满,但一般没有人会离开。

自己的村庄不是每天都放电影的,甚至一个月也不一定放上一场。所以,一旦听到外村有放电影的消息,人们便会早早吃罢晚饭,三五结伴,多数是步行,也有骑自行车的,兴奋地奔向目的地。有的人喜欢恶作剧,故作正经地告诉大家:今天某某村放电影呢,放的是战斗故事片《战斗英雄白跑路》。聪明的人听了一笑置之,忠厚的人便信以为真了,就成了“英雄白跑路”。

除了公社(80年代初期改称乡政府了)安排放的电影,村里谁家有红、白事了,也常有人凑份子,请人放电影。红事的话,多数会放《喜盈门》,这部影片批评了不孝顺老人、妯娌不和睦的现象,有教育意义。有时也放《李天保娶亲》,是一步戏曲片。白事的话,合适的影片不好找,聪明的放映者便说放映《李天保吊孝》吧。其实放的还是《李天保娶亲》,只不过里面有吊孝的情节。

到后来,时兴个体户了,有的村庄便有了专门的电影院。说是电影院,其实还是露天的,一个大院子,也没有座位,进院子看电影要买票。到底是条件太简陋了,这样的电影院寿命都不长。我记得最后一次在村里的电影院看电影,看的是《少林寺》。当时这部功夫片风靡全国,人们对它十分痴迷。我买了票,进影院时,验票员却不能验票了,人太多了,我被周围的、后面的人拥挤着进了影院,根本没机会把票给验票员。影院四周的墙头上、树木上,都爬满了人。要是现在出现这样的情况,估计警察都要干预了。

没有电影可看的时候,往往就到乡政府、工商所等公家单位去看电视,为了方便大家观看,电视是放在院子里的,所以也是露天的。那时看到的电视剧,印象比较深的有《霍元甲》、《陈真》、《白眉大侠》等,还有动画片《蓝精灵》。

再到后来,电视逐渐普及了,走进了各家各户,露天电影、露天电视便退出了历史舞台。近几年,县里的文化大篷车送电影下乡,也是露天的,去看的人很少。在文化生活异常丰富的今天,露天电影风光不再了。

记忆从来都是不讲道理,随时以一种排山倒海泛滥成灾的阵势,突然想起了小时候,一场场的露天电影。

以及放电影的,那一个个热闹沸腾的很晚才睡觉的夜晚,露天电影都是在天黑之后,儿时有很长一段时间对天黑喜爱,大都跟露天电影有关。

尽管,这样的夜晚少之又少! 如同我对母校的记忆,大都停留在,校门前的大操场。只因操场就是放露天电影的场所,那时的电视,还没到我的家乡,唯一的娱乐,就是偶尔的放次电影,那该是怎样值得庆祝的事情,信息灵通的早早知道,就是不肯说卖着关子。搞得别人吃完饭都没心思。

村干部把村中有点权威和有点学识的人,都叫去帮忙了。可见放一场电影有多隆重。

记忆最深的就是改编自聊斋的《画皮》看的我好长时间不敢一个人睡,不敢看外面的黑夜。小时候只觉得鬼好可怕!长大后才知道:活人比死人可怕!

其实,对于孩童的我们来说,不重要,重要的是晚上有什么零食吃。 记得一部电影的名字就叫《娇娇小姐》,这么美丽而有富想象力的名字,让我的乡亲们,旖旎了半天的想象力。那该是怎样的一位美丽的姑娘,不过,电影开场后,乡亲们很是失落,原来啊,娇娇小姐是只大熊猫!哈哈!但乡亲们很快拾起了失落的心情,津津有味的看着。

至于想象力的落空和讨论电影好看或者不好看,喜欢哪个人或者不喜欢哪个人?那将是接下去好几天的谈话的内容。

不过也有另当别论的,那就是,平时有了好感的男女小青年,碍于别人的眼神或是自己的腼腆,露天的电影场,倒是个绝佳的场所。借着讨论电影,试探一下,伊人所思或是君子所喜!

还有一次放的电影名字《两对半》,让很多自觉家教甚严家风很好的家长们,把成年还没对象的女儿们,反锁于家中,不准去看,怕看坏了孩子的思想。

每次看电影,父亲带我,奶奶妈妈带弟弟,爷爷独自一人最后去,爷爷是家里的后勤部长,在确定安全后,才离家去看电影。

很高兴回答你的问题。我是一个80后,乡村露天电影是我小时候一段美好的记忆。现在想想都怀念那段时光。

以前村里来放电影的都会提前把大幕挂起来,等着吃完晚饭就开始放,对我们这些小屁孩来说哪还有心思吃饭啊,巴拉几口就搬着小凳子出去占好的位置去了,一个个打打闹闹的,别提有多开心了,那个时候村里的大人也都出来看,可热闹了。记得很小的时候我一般都坚持不到电影结束就睡着了,然后我爸就把我背回家了,再大大上小学初中就一堆小孩在一起看了,那时总是特别羡慕这些放映员,感觉机器是那么的神奇,胶片从一个盘转到另一个盘上,就放出来电影了,还有声音。我们总爱围着机器看,但是不敢碰哈哈,怕碰坏了。

那时候看的电影大多是抗战电影,我印象比较深的就是《地道战》、《地雷战》、《狼牙山五壮士》,当然还有那时候红极一时的动画片《葫芦娃》,基本上每个小孩都会唱,那时候那种开心跟欢笑是那么的纯真。

现在有时候回去,村里有时候还会去放电影的,大多都是政治任务,基本上就没人出去看了,现在网络发达,露天电影也慢慢的退出了历史的舞台。有时想想现在的孩子有什么乐趣呢?都是在家看手机、玩电脑,他们在物质条件上市幸福的,但是在精神上真的不如我们那个时代。

看到这个题目,我就想起了那个时候的那种欢声笑语,人呢总是这么的奇怪,小时候盼着长大,现在呢又渴望回到那个纯真的少年时代!

很小的时候看过一部这样的电影。

那个时候全村的人都跑去看,也没有路灯啥的,都是打着手电去的。

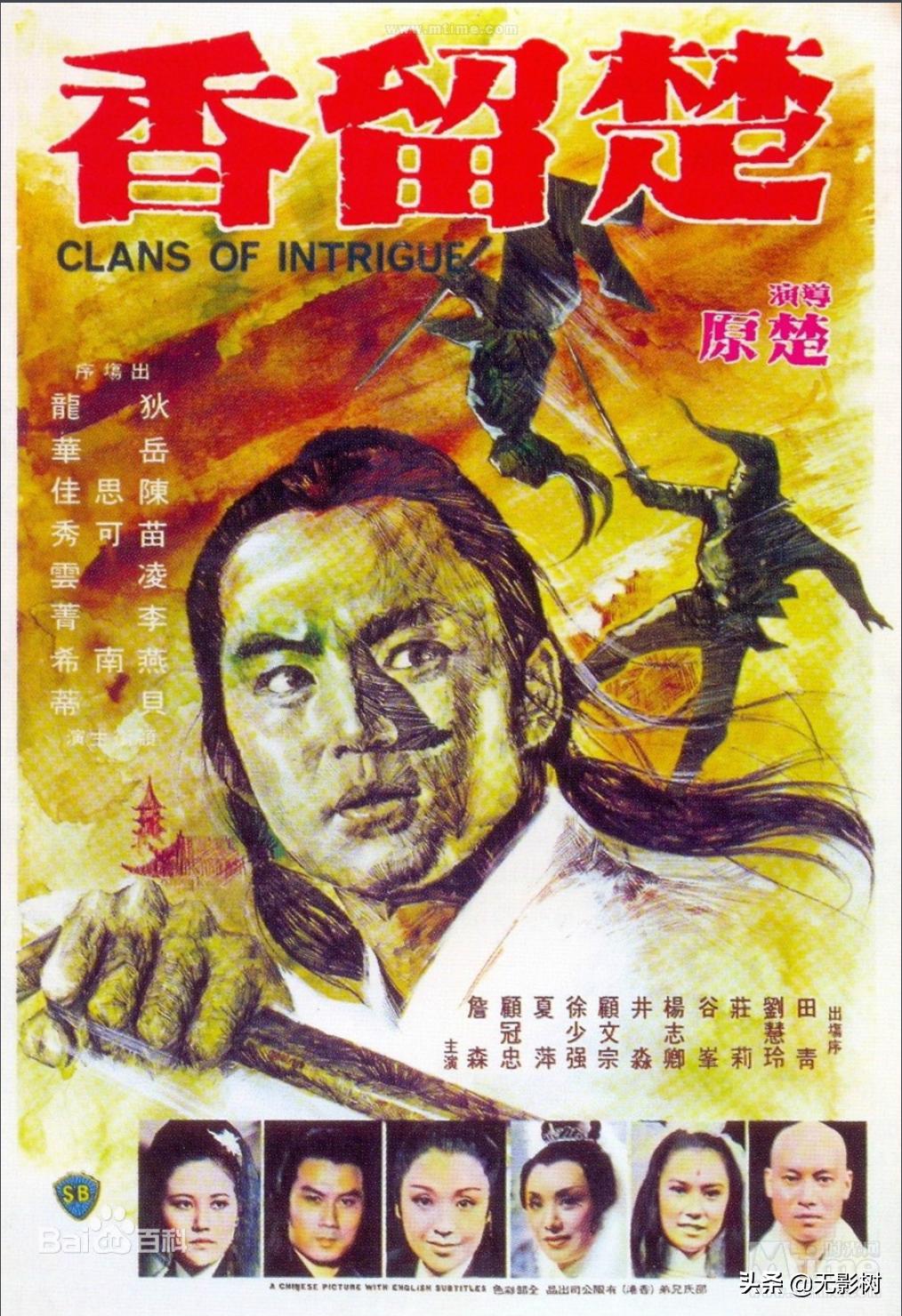

我还记得那天晚上看的片子是《楚留香》,已经太多太多年了啊,让我对楚留香这个名字念念不忘了很多年。

另外的很早的电影记忆就是学校组织的看电影的活动,我记得看过的有《离开雷锋的日子》,当时还要写作文的,不是光看了就结束了。

早些年露天电影还较流行,那时候小朋友一听说有露天电影就会十分兴奋早早的就拿着小板凳,兜里装着些瓜子之类的小吃,去占位等待,高兴得像过节一样。那时在兵团,农场,学校也常常会放些露天电影来改善业余生活,那时候的业余生活比较单调,能看场电影无疑是种享受。随着时代的发展,技术的进步这样的露天电影越来越少了,数码技术代替了放映机坐在家里就能分享。但在广大的农村地区这样的露天电影还是必不可少的,是改善文化生活的一个途径。这次在密云古北口村就赶上村里的老放映员在为大家播放一部老电影。今天就和大家一起去分享这一久违的露天电影。

只要说出小时候经常追着电影放映员各村的跑,大家肯定知道是什么年代的人了,做为一个70后对乡村的露天电影一点也不陌生,因为乡村的露天电影几乎贯穿了整个童年的记忆。晚上黑灯瞎火的各村去追着电影看,确实也发生了很多让人难以忘怀的事情。

最让我记忆深刻的是有天晚上去隔壁村看《神秘的大佛》

说句老实话那时候看电影根本还看不懂,所以到现在也只记得《神秘的大佛》就是一个非常厉害的蒙面人飞来飞去。记得第二次看这部电影是在隔壁村,村子就在山边,放映场地有很多大青石,我坐在大青石上面看着看着就睡着了。

等我醒过来的时候放映场地已经一个人都没有了。当时吓的我我就滔滔大哭,因为离家有点远,而且黑灯瞎火的也找不到路回家,好在后来姐姐到家发现我没跟着回,又跑过来找我,所以这件事情到现在还记忆犹新。

感觉最无聊但是却永远也忘记不了的电影是《卷席桶》

说起《卷席桶》相信记得的人肯定不多,因为小孩子根本就看不懂这样的电影,也实在没有兴趣看,没良心的放映员就是怕看电影的人都跑了,所以很多时候放映的第一个电影题目就是《卷席桶》,不过只要第一部放映的是这电影的话,后面放映的肯定就是八一电影制片厂的,所以大家就得耐心等着。

每当这时候我们一大班小屁孩就骂骂咧咧,往放映员方向丟石头,看到银幕上总是凄凄惨惨戚戚的就一肚子火。好不容易熬到放完,看到下一部电影八一那两字金光闪闪,立马精神也来了,不吵了也不骂了,就算是有人说话立马就有人制止,全部安静的看着电影。

小时候看过的露天电影实在是太多了,直到现在还记得很多,比如说《少林寺》、《地道战》、《自古英雄出少年》、《上甘岭》、《渡江侦查记》、《天仙配》、《白蛇传》等等。不过现在想起来好像那时候的电影确实也不多,就是那么几部翻来覆去的反复放,但是大家也兴致勃勃的反反复复的追着看,应该说喜欢看电影的这件事胜过看电影吧。(图片来自网络)

你好!很高兴来回答你的问题,我是@陈尊群 。

我看过乡村放映的露天电影,那是小时候最开心的事。

只要看到打麦场上搭起了银幕,就知道晚上有电影,心里就会像要过年一样。时刻看天上有没有云彩,心里想:千万别下雨啊!

巴不得马上就天黑,到了下傍晚,就早早搬上凳子占地方。最佳位置是银幕前10步左右的地方,近了要仰头,远了看不清。

为此,每次都要上演“诸侯争霸”,胜者,洋洋得意坐下,败者只好把凳子挪到稍远的己的封地,可怜那最弱的只好去银幕的背面看。

终于到了晚上,打麦场上人山人海,放映员小顾不紧不慢的摆弄着发电机、放映机。随着一阵轰鸣声,场上的电灯亮了,小顾用他那地方普通话说:“社员同志们,现在开始放映”。

照例是先放《新闻简报》 ,当看到“伟大领袖毛主席”,会见那个大鼻子的美国人“一棵松”(尼克松)时,我们会高呼“毛主席万岁”!

《新闻简报》放完后,接着就放正片。有时候,停下不放了,小顾说:“今天跑片,片子没到”。

大家只好等,大人们吸烟闲聊,孩子们欢起来,窜来窜去,疯累了,就在地上睡着了。

迷迷糊糊中,听到“片子来了”,又睁开眼,尽管是不知看了多少遍片子,像《白毛女》、《地道战》、《地雷战》、《上甘岭》、《英雄儿女》,台词都能背出来了,仍然看得热血沸腾。

看过。

我大概七八岁的时候吧,村里开始经常放露天电影。我村有个戏台,戏台边有个磨坊,影幕就挂在磨坊的东墙上,东墙是一大片空地,村里的男女老少吃了饭,每人搬个小板凳,坐在那里边吃边看,男人们抽着烟叶子,女人们唠着嗑,小孩们跑来跑去。

那时候播放最多的电影是《海灯法师》和《少林寺》,还有《少年犯》啥的,其他还有一些革命电影好像,轮流演,每场爆满。那时候村里特别穷,好多人家家里都没灯,不是没电线,而是点不起点灯,交不起电费。偶尔安了灯,也不常点,用的时候着一下,不用了赶紧拉灭,就跟电话刚出来一分钟好几块钱的时候打电话一样。所以人们看电影成了唯一的消遣。

也没几年,好像就是两三年吧,电视机就在村里普及了,开始是黑白电视,后来是彩色电视,人们就都跑到别人家里看电视了,电影也没人来放了。

求小男孩主演的欧美电影

推荐电影《彼得·潘》,于2003年12月25日在美国上映。

《彼得·潘》是一部奇幻冒险电影,讲述了长不大的小飞侠,与小女孩温迪在梦幻岛上和小伙伴们一起收获友谊并与海盗船长胡克斗智斗勇的奇幻故事。

太多了~如下: 放牛班的春天,小屁孩日记系列,非常小特务系列,人工智能,小鬼当家系列,奇幻精灵事件簿,小曼哈顿,勇敢者的游戏2,仙境之桥,ET,假小子,雨果,查理和巧克力工厂,虎兄虎弟,八月迷情,哈利波特系列,寻找梦幻岛,小飞侠,穿条纹睡衣的男孩,安德的游戏,第二滴血,佩小姐的奇幻城堡,魔法保姆迈克菲系列,第六感,让爱传出去,纳尼亚传奇系列,十二月男孩,小男孩,功夫梦,重返地球,当幸福来敲门,小淘气尼古拉,超人高校,奇迹男孩,铁甲钢拳,雷霆沙赞,最后的气宗,男孩,寄宿学校,当怪物来敲门,滴答屋,奇幻森林,小鞋子,菊次郎的夏天,马格瑞姆的玩具屋,屋顶上的童年时光,狗脸的岁月,四百击,雾都孤儿,何以为家,小鬼神偷

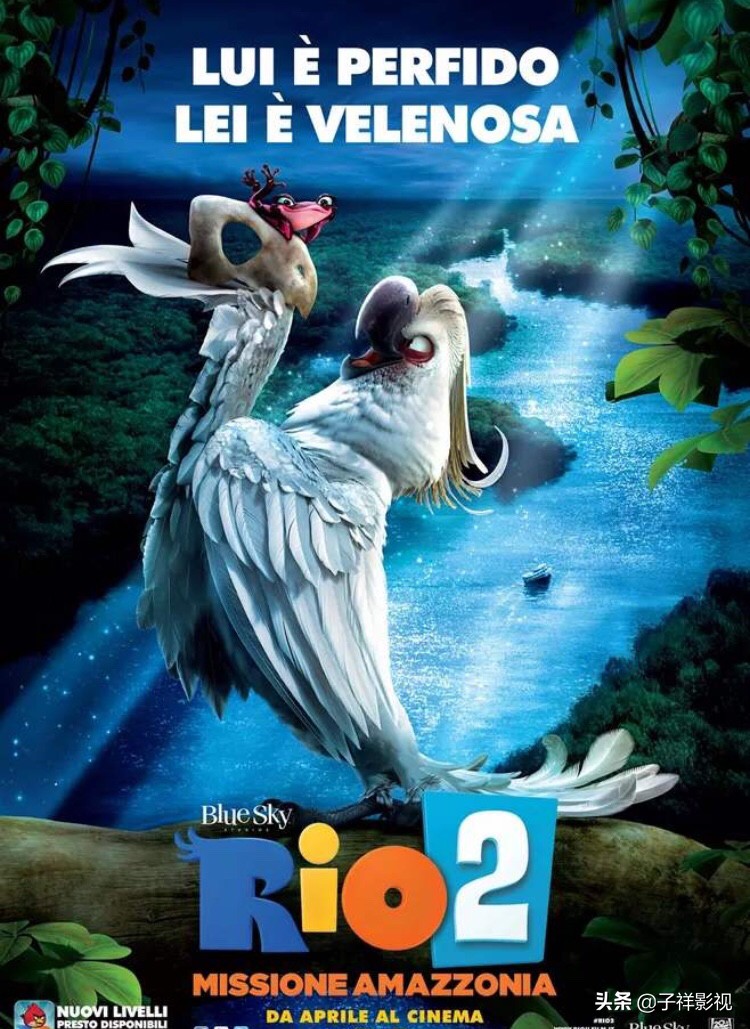

你还记得第一次看3D电影是什么时候吗?和谁一起看的

记得那是一个星期六,好朋友休息在家,吃过早饭,好朋友说要带我去看3D电影《里约大冒险》。我十分高兴,因为这是我第一次看3D电影。我怀着好奇而又激动的心情和好朋友一起乘车来到电影城。好朋友买好票,我们来到影厅,管理员阿姨发给我们每人一副墨镜,我迫不及待地戴上眼镜,并不觉得有什么特别。一会儿,电影开始了,太神奇了!影片中的情景好像就在眼前,这里是热情绚丽的里约热内卢丛林,美丽的蝴蝶和五彩斑斓的鸟儿在音乐的伴奏下翩翩起舞,好像只要我一抬手就会触摸到这些花呀、鸟呀,我完全置身在童话般的世界中。布鲁是一只品种稀有的蓝色金刚鹦鹉,为救同伴和坏鸟展开了激烈的斗争,正当我陶醉在电影中的画面时,突然那只大坏鸟恶狠狠地向布鲁冲过来,眼看要撞上我了,我不由自主地“啊”地叫了一声,并急中生智把眼镜摘了下来。坐在身边的好朋友对我说:“不用怕,要勇敢,一会适应了就不怕了。”听好朋友这么一说,我鼓起勇气,又戴上了眼镜。那绚丽多彩的画面,那身临其境的感觉,太美妙了! 3D电影真像个“魔法师”!每当我摘下眼镜,图像就变得模糊了;我再戴上眼镜时,就好像自己置身于电影的场景之中,真神奇呀!

我记得第一次看3D电影是在2012年春天吧,那时候《泰坦尼克号》3D版电影在中国上映,当时还在上大学的自己,跟着男朋友一起拿学生证团购的电影票,记得票价才18元。因为是第一次看3D电影,第一次带所谓的3D眼镜,有点激动,用现在的话说,有点土。其实整场电影下来,3D感觉比较明显惊险的就是那个海面波浪的感觉,当时觉得真不可思议,居然身临其境般的感受电影画面。而且整部电影时间比较长,我记得有看2个半小时左右,身边的女生看到最后露丝跟杰克分离的画面,一直哭。不怕大家笑话,我是在替他们着急,水慢慢就要把船淹没了,哪还有空在那说土情话,逃生比较实际一些。所以个人觉得电影情节还是跟现实差别有点大,如果我们遇到那种情况,肯定第一反应是逃,然后找救生艇,穿救生衣,求生排第一位。

我觉得如果说3D电影的,《阿凡达》应该是最爆眼球的吧!

首先真的蛮好看的,我去电影院看的3D,画面真的没的说!故事情节还行~主要是精神世界的满足~ 话说在多少年以后,人类已经把地球开发的所剩无几,然后再银河系找到一个外星球叫潘多拉,上面的外星人生活状态很古老,以打猎啊什么的为生,有很强的宗教信仰,地球人上去以后发现他们有丰富的宝藏就想夺取,先是与他们建立友好关系,结果发现这样的进展速度很好理想,就开始发动战争,所谓的阿凡达呢就是人类利用高科技DNA技术制造的外星人躯壳,然后让人类的灵魂与其结合打入外星人内部做间谍~然后呢主角阿凡达喜欢上了外星人族长的女儿,然后了就开始帮外星人保护他们的家园。

最主要的是看过的朋友回来都说很好看,各种夸,各种好,我一区看原来是真的!

最后关键来了,那时候我还是单身狗,所以知道我和谁一起去看的了吧😊!

2011年,北京,《阿凡达》,石景山万达IMAX,北京一共只有两个地方有IMAX。

真的震撼啊,全程惊呼不断,甚至龙翼溅起的水花大家都不由自主的闪躲。

当然,悲催的是我晕了,坐在过道上拿下眼镜等着同事看完的…

记得第一次看是三年前买了一台智能电视,安转好以后,马上带着儿子和女儿,一人带了一副3D眼睛,记得看的是一部科幻片,飞机爆炸的时候还把儿子吓了一跳,当时把我笑的前仰后附,随着年纪一年比一年大,现在很少看了

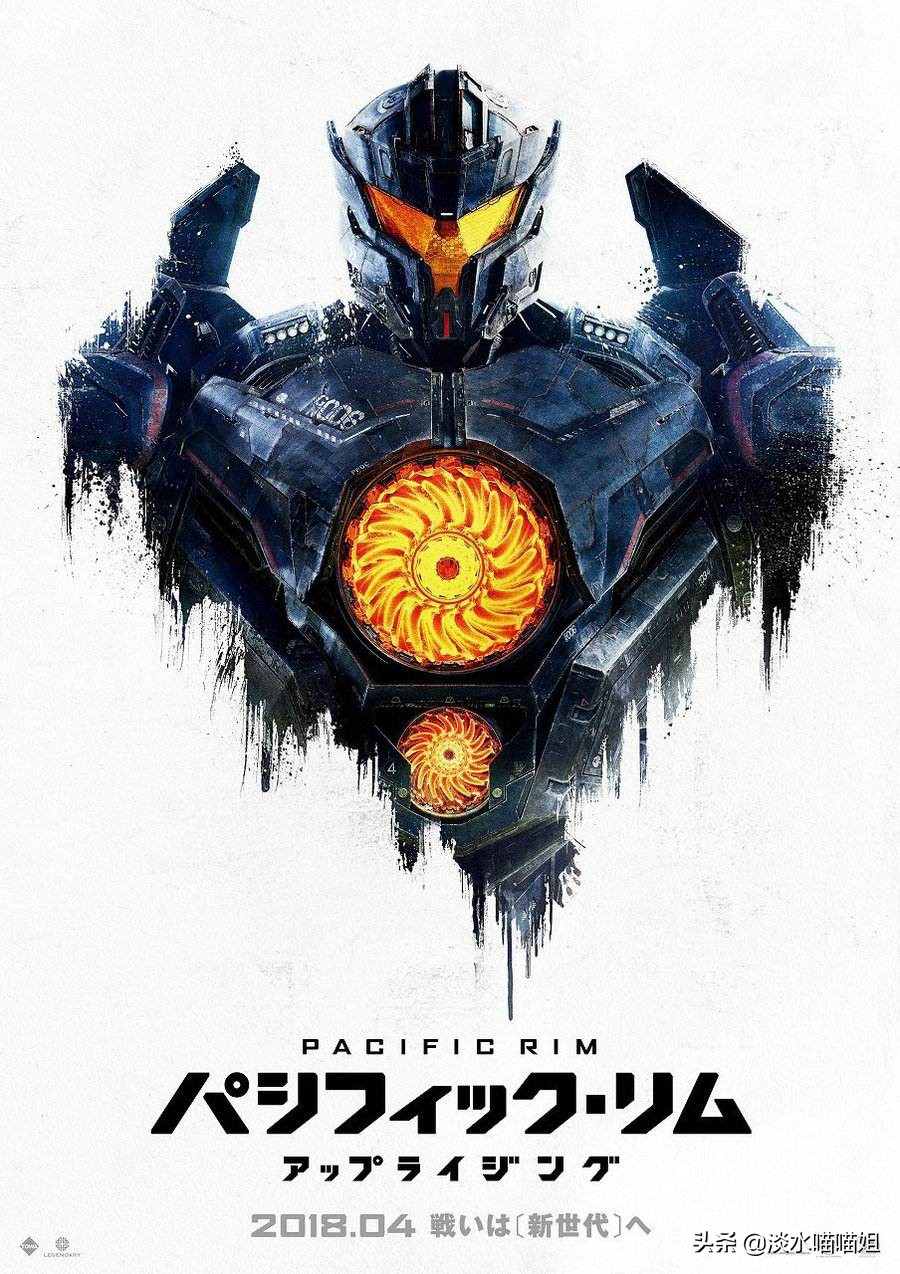

第一次看3D电影的时候,我是跟男同学一起去的,当时约好晚上10点去的,我们踩好时间点,匆忙的到电影院后,他取票,买眼镜,验票,都是顺利的,2号厅,巨幕厅,也进对了我们进入后有10来个人再看吧,环太平洋的电影正播着,场面异常激烈,两名技师操纵着机甲战神向巨兽重拳出击,旁边的楼房受到冲击波的影响纷纷倒塌,巨兽反击,将机甲战神打翻了,调整好后站起来又干,表面真的很震撼,打的就像结局一样,结果,5分钟后,升起了一小段英文,然后电影结束了,10名观影者陆续离开场地。只剩下我和同学,这怎么这么快就没了,当时我们就懵了,结果去问售票员,一来二去,我们是跑错电影院了,我们来的这家是分店,所以观影时间错了,后来店长知道后,重新安排了另外一个影厅给我们,接下来我们看整部电影,后面的结尾我们都看过了,结果电影有点无聊了,因为大结局我们都知道了剧透,哎,下次买票一定要看好影厅的地址,很难忘的一次观影经历!

2007年的时候,有一天老公特意把孩子送去婆婆家,然后就带我去人民剧场看《非常小特务3》,结果电影看到三分之一,公公就打电话来,是孩子太不听话,把奶奶累的突然哮喘发作,晕过去了。我和我老公急三火四的赶到婆婆家,孩子小,我留下来陪着孩子,我老公带着公公婆婆去了医院。当时把我吓坏了,不过还好婆婆还没到医院就好转了,检查也没有大问题。

之后,老公在网上下载了电影,我们一起在家看完了那个故事。现在只记得是一个穿黄色盔甲的半大男孩进入到虚拟的世界中,找到了他的爷爷,他爷爷在现实中是坐轮椅了,可是在虚拟世界就有一双活动自如的腿,所以他不太愿意离开虚拟世界。

首先,感谢悟空问答的推荐,不请自来,也感谢题主。

3D电影,回想一下时间,那应该是大一的时候了,那部3D电影是《速度与激情7》。

至于和谁看的,忘了,毕竟一进电影院,黑黑的,看不到队友,哈哈哈哈。。。那时候是去电影院看到的,至于哪个电影院,那就不知道了,至于你要问我,电影院还在不,不好意思,恕我无可奉告,毕竟我都忘了在哪了,当然也就不知道了呀,哈哈哈。

记得的是,那是小编第一次看速度与激情系列电影的开端,以至后来回去把前面系列的电影也看了一遍,怎么说,花钱还是有效果的,毕竟电影院氛围设备环境在那里。所以总感觉电影院看着最舒服,哈哈哈。速度与激情7观后感:

在剧情中超豪华的酷车阵容,逆天的视觉效果和想象力,加上3D效果的加持,无非为这部电影锦上添花。

在电影中有几句话让我记忆犹新,也是小编感觉的精华。

“I dont have friends,I got family.”

我没有朋友,我有家人。

"You will always be with me, and you will always be my brother."

你永远与我同在,也永远是我的兄弟。

喜欢认可我的观点的话,帮忙点个赞,也可以关注一下哈,谢谢大家!!!小编也会陆续更新一些优质创作,欢迎大家观看点评哈。

《阿凡达》,一定是这一部。

2009年冬天在国内上映,当时3D制式属于新鲜玩意,很多国内导演大吃一惊,原来电影还可以这么拍。它开启了国内的3D风潮,之后几年才在我们那座城市影院看到3D和IMAX3D。

3D电影由于观者体验度更好,更加真实,如身临其境,所以观众大呼过瘾。当年阿凡达的票到了洛阳纸贵的地步,一票难求。电影院门口每天都能看到排起的购票长龙。那时候网络购票的人较少,还没有微信和支付宝购票通道。

我当时还是一个穷酸大学生,吃饭钱都紧张。但大学室友很喜欢这部电影,每晚上网(那时只有他一人有电脑),都描述得绘声绘色,说多么多么好,票房多么多么爆。最后整个寝室达成一致意见,不看后悔一辈子。

在一个冷风刺骨的傍晚,终于有一个室友按捺不住,爆发了,一声怒吼,走,看电影去,别去上晚自习了。其中一个室友率先响应,他还从寝室跑到教学主楼,拉上正在埋头计算微积分的我。

我们裹着厚厚的羽绒服,带着围脖,六个大老爷们携手走进了电影院,看了《阿凡达》。真是精彩!

那一晚,也成为我们现如今回忆的美好时光。

其实说白了,那一晚大伙也是闲的,都他妈大三了,六个大老爷们还是六条光棍。

一个女特工带着孩子执行任务是哪个电影

非常小特工之时间大盗 (2011)

导演: 罗伯特·罗德里格兹

编剧: 罗伯特·罗德里格兹

主演: 杰西卡·阿尔芭 / 杰里米·皮文 / 乔尔·麦克哈尔 / 罗温·布兰查德 / 曼森·库克

类型: 喜剧 / 动作 / 科幻 / 家庭 / 冒险

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2012-03-06(中国大陆) / 2011-08-19(美国)

非常小特务继母扮演者

阿尔芭

阿尔芭饰演一个被重新起用的退休间谍,有一个小宝宝,还带着两个十来岁的继子女一起生活。这两个大孩子就是新的“特务”。 他们遇到了一个因意外而被时间冷冻起来的反派角色,一心想要穿越时光看望父亲。没想到他们的Boss就是那个人。从表面看,美丽性感的玛瑞莎已经拥有了许多女人想要的幸福生活——她嫁给了年轻有为的电视台记者威尔伯·威尔森(乔尔·麦克哈尔 饰演),两人共同养育了一个美丽的婴儿,和一对古灵精怪的继子女。但实际上,瑞贝卡(罗恩·布兰查德 饰演)和塞西尔(梅森·库克 饰演)可不好对付,他们俩对这个继母完全看不顺眼,百般刁难。不气馁的玛瑞莎决定将母亲传下来的红宝石项链送给瑞贝卡,表达自己的爱。可是,谁也不会想到,正是这颗红宝石引发了接下来一系列不可思议的冒险——由于它具有让时间停止的神奇魔力和毁灭世界的力量,是坏人们觊觎已久的宝物。一天,当陌生人袭击了威尔森一家,这对双胞胎姐弟才发现自己家中隐藏着一个暗室,而他们的继母实际上是一个隐退的超级特工。由于坏人的威胁,玛瑞莎被组织紧急召回组织,而她的一对儿女也成为了她最得力的助手……

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号